Los niños de la mantequilla

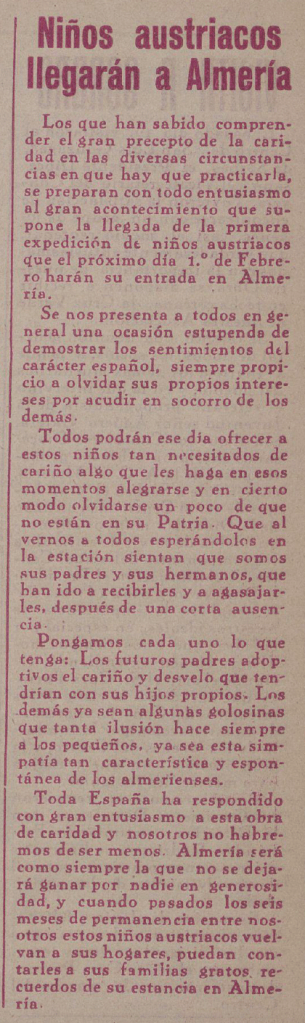

El 8 de enero de 1950, a las ocho de la mañana, partía de Viena el séptimo convoy militar británico que llevaba a Hans y a otros 498 niños y niñas rumbo a España. Pasarían allí algún tiempo, para recuperarse y comer mejor, según les habían dicho, y olvidarse un poco de los edificios en el esqueleto que todavía quedaban en su ciudad y casi en todo su país.

Unos días antes, en la escuela, les habían hecho un reconocimiento médico y les habían puesto algunas inyecciones que decían que se llamaban vacunas.

Hans y los demás no sabían muy bien dónde estaba España; sólo sabían que estaba en el sur, y que había mar. Su mamá le había preparado un pequeño hatillo con un mendrugo de pan de centeno y queso. Al subirse al tren, los acompañantes les dieron a cada niño un plato, una cuchara y una manta áspera.

Hans se tiraba del cordel que llevaba al cuello, de donde pendía una gran tarjeta de cartón con su nombre y apellidos, edad, color de pelo y ojos, procedencia, y el nombre de su madre. El convoy empezó a moverse. Hans inhaló la carbonilla que entraba por la rendija superior de la ventanilla mientras veía a su madre saludarle desde el andén nevado con gesto triste. Hans no lloró, pero se le encogió el estómago como aquellas veces en que no había comido nada durante días.

Tardarían varios días en llegar, el mar de España estaba lejos y para llegar a él había que atravesar parte de Suiza, Italia y, sobre todo, Francia.

Las noches eran lo más aterrador. A veces el convoy se detenía con violencia, y los niños se estremecían al ver el destello de las potentes linternas en el techo del vagón y en los cristales. Los acompañantes los tranquilizaban diciéndoles que eran controles rutinarios, que todo estaba bien, pero Hans solo respiraba cuando escuchaba el rugir in crescendo de la locomotora.

Hans y la mayoría de sus compañeros dormían en el suelo, pero a los más pequeños los ponían en la rejilla del equipaje. Estaban tan delgados que, aunque hubiera seis cuerpos sobre la misma rejilla, ésta no vencía ni un ápice.

El 14 de enero de 1950, el convoy de la séptima expedición de niños austríacos llegó a Irún. Más gente que esperaba fuera les ayudó a bajar las altas escaleras metálicas, y al poco, entraron en un gran salón donde había dispuesto todo tipo de frutas y comida extraña sobre grandes mesas redondas con manteles blancos.

Hans estaba tan emocionado que no tenía nada de hambre, pero le llamó muchísimo la atención un alimento amarillo y marrón en forma curva que no había visto nunca. Miró a su alrededor y vio que, poco a poco, los demás niños se animaban a coger la comida de las mesas, al tiempo que las personas que les habían recibido agitaban sus brazos hacia adelante en señal de acicate.

Giró el cuello de derecha a izquierda una vez más, se llevó su pequeño dedo índice a la boca, lo mordió, y dio un paso hacia la mesa. Cogió el alimento amarillo y decidió darle un bocado por la parte que no tenía tallo. Antes de terminar de darle el primer bocado, una señora gritó: ¡No, así no!, y se acercó hacía él apartándole su brazo de la boca. Varios hombres a su alrededor se reían tímidamente.

La señora le quitó el alimento amarillo de la mano, y articuló unas sílabas con lentitud.

— Plá-ta-no. ¡Plátano! Está muy bueno, pruébalo, pero se come sin piel, mira.

La señora tiró del tallo y ante sí apareció un fruto alargado, curvo y menos amarillo. Le tendió el plátano y Hans se preparó para hincarle el diente.

— A ver, dilo tú, plá-ta-no—espetó.

— Platz… a… nno. Platz-á-nno—Hans no entendía que tenía que ver una plaza con esta comida.

La señora lo repitió aún más lento, haciendo énfasis en la fuerza de la primera sílaba.

— Plá, pláa, tano.

— Platzáno.

— Pues platáno—sentenció la mujer— ¡vamos, pruébalo!

El recibimiento en Irún fue el primer contacto que los niños tuvieron con España. Hans pensó que, a simple vista, España no era muy diferente de Austria, salvo por que hacía menos frío y la mayoría de la gente tenía el cabello oscuro.

Cuando todos hubieron terminado de probar la comida que les pusieron y de beber un poco de leche, los acompañantes les indicaron que subieran de nuevo al tren, pues el viaje continuaba hacia Pamplona, una de las grandes ciudades de España.

Unas horas más tarde, la locomotora entraba en la Estación del Norte de Pamplona, donde muchísimas personas se agolpaban en los andenes y también fuera de la estación. Hans vislumbró a lo lejos unos operadores de cámara que grababan todo lo que acontecía en aquellos instantes de caras felices y emoción. (Él todavía no lo sabía, pero la noticia de su llegada se recogió en el NO-DO.) Al tiempo que estaba fascinado por lo que veía, los nervios se apoderaban de él, ¿dónde iría, cómo sería su familia de acogida?

Las siguientes horas transcurrieron muy lentamente, muchos niños y niñas fueron abandonando los salones de la institución religiosa donde los habían llevado, y otros muchos se fueron con sus nuevas familias directamente desde la estación.

Hans era un chico tímido, pero en el largo viaje había tenido tiempo de hacerse amigo de otros dos pequeños de un barrio vienés lejano al suyo que se llamaban Helmut y Erik.

Se hizo la noche y los tres aún seguían esperando, sin saber adónde los iban a llevar. Les dijeron que tendrían que pasar la noche allí, diciéndoles que por la mañana saldría el tren con destino al sur, a la ciudad de Almería.

Horas y más horas de tren, el viaje se eternizó tanto que Hans, aun no teniendo sueño, se durmió casi todo el trayecto. Solamente se despertó una vez, cuando Erik y Helmut se bajaron en la estación de Valencia. Los tres chicos, tan acostumbrados a las despedidas, se echaron la mano con firmeza, como habían visto hacer a los hombres de sus familias.

Hans llegó a su destino de madrugada. Nuevamente hubo de dormir en aquel lugar. La verdad es que no le importaba demasiado, al menos dormir en una cama era mejor que dormir en los asientos de madera del tren. Muy pocas horas después, lo despertaron y lo llevaron a los cuartos de baño para que se asease. Le dieron ropa nueva y después pasó a la enfermería del colegio para otro reconocimiento médico. Cuando se subió al coche que lo llevaría a su destino definitivo, el reflejo de los rayos del sol en los azulejos de colores de la fachada de la estación de tren de Almería le impidió ver la hora con claridad, pero Hans, al alejarse, vio que marcaba las 9 de la mañana.

Del trayecto en coche no recordaba mucho, ya que fue dormido casi todo el tiempo. Tuvo que cerrar los ojos cuando las curvas empezaron a ser más numerosas y pronunciadas, y se despertó cuando estaban atravesando un puente estrecho.

El pueblo que lo acogería se llamaba Purchena, y las casas que se posaban ante él sí eran muy diferentes a los edificios de Viena. Todas eran de color blanco y menos altas, de una o dos plantas. La suya, estaba en una placita.

Hans vio a mucha gente que parecía esperarles a la entrada del pueblo, la llegada de los niños austríacos generaba mucha expectación.

Antes de conocer a sus familias, los niños fueron a misa tras haber sido recibidos en la casa del párroco. Finalmente, Hans conoció a los miembros de su nueva familia: Pepe, Rosina y tía Herminia*1. Ella fue quien recogió a Hans y lo llevó a la casa de la placita. Subieron los escalones y entraron juntos de la mano.

Pepe le estrechó la mano con contundencia y Rosina le dio un beso en la frente. Ninguno de los tres podía creer que la familia acababa de crecer con la llegada del chiquillo.

Sabían que el viaje había sido largo y tedioso, así que le pusieron la cena pronto y llevaron a Hans a su habitación. Desde la cama podía ver por el balcón la luna llena que aquella noche de enero brillaba en el cielo de Purchena.

A partir del día siguiente, la vida de Hans en Purchena fue una completa aventura. Pasaba mucho tiempo con su padre adoptivo, que le llevaba al cortijo de la familia y a cazar. No había lugar donde fueran sin que les acompañara el perro Tundra, que se convirtió en otro de los fieles amigos del niño.

Los días pasaban rápido entre la escuela y los juegos de la tarde. La comunicación por gestos de los primeros días fue dejando paso a un español cada vez mejor, que iba mermando el alemán nativo de Hans, y no eran pocas las veces que se hallaba pensando para sí mismo sin encontrar las palabras en alemán.

Hans hizo muchos amigos en la escuela y jugaba con los chicos de las calles cercanas. El chico se encontró en un lugar nuevo y diferente, pero no era de los que añoraban demasiado su anterior vida y se adaptó muy bien a vivir en Purchena. De hecho, todos los niños se integraron muy bien con sus familias.

Enero quedó atrás, junto a febrero y marzo, y en abril de 1950 Hans celebró su décimo cumpleaños.

Aquel día 6 de abril, Hans y Pepe fueron también al cortijo, y Hans se sentía ya todo un hombre. En el cortijo había un burro y Hans quiso subirse a su lomo como los elegantes jinetes que había visto a lomos de sus caballos. El burro era más pequeño que un caballo, así que se vio capaz de montarlo.

Aquella vez fue la única ocasión que Pepe regañó a Hans.

— ¡No! ¡Que puede cocear!—le gritó desde el interior del cortijo. El chico no sabía lo que era cocear, pero se lo imaginó. Nunca más desobedeció a su padre postizo.

El mes de octubre llegó sin avisar. Hacía ya días que Rosina había estado cosiendo pantalones para Hans con los retales que sacaba de la ropa de su marido, y tenía varios jerséis de cadeneta preparados para que se los llevara a sus hermanos.

En la cocina de la casa, había un almanaque en el que tía Herminia tachaba los días a diario a la hora de la cena. El día 1 de octubre cayó en domingo. Después de la misa de aquel día, Hans miró el almanaque por última vez. Tía Herminia no tachó el día 1 aquella noche, de hecho, no tachó más días hasta la partida de Hans.

Ninguno quería su marcha, y la noche de antes en que volvería el taxi grande que trajo a los niños a Purchena, Hans trató de esconderse para no regresar a su país natal.

Pensó que las solanas eran el sitio perfecto para hacerlo, detrás de una tinaja que estaba en una esquina. Estuvo allí una media hora, hasta que Tundra subió las escaleras husmeando a su amiguito. No hubo escapatoria: Tundra ladró incesantemente para alertar a sus dueños, pese a los esfuerzos de Hans, que hacía aspavientos con los brazos y siseaba intentado acallar a Tundra.

Los nueve meses de estancia en España habían llegado a su fin. Entre lágrimas, la familia se despidió de su niño.

Hans lanzó besos al aire a Pepe, Rosina, a la chacha Herminia y a la gran cantidad de gente que se reunió para despedir a los niños austríacos.

Niños que ahora estaban bañados por el sol del sur, que habían comido todos los platos hechos con aceite de oliva, y que ya ni siquiera echaban de menos la mantequilla.

*1 Miembros de la familia Guirao han apuntado que la tía se llamaba Micaela (nombre completo: Micaela Pardo Rojas). Hemos decidido incluir esta nota pero también dejar el nombre que nos dio Hans para respetar su testimonio.

Nota de la autora: el presente relato contiene componentes de ficción que se han añadido en aras del proceso narrativo y creativo.

Bibliografía

• Un asunto de Estado: la acogida de niños austriacos en la geopolítica del primer franquismo, Lurdes Cortès-Braña, Doctora en Historia por la Universitat Pompeu Fabra.

• Los niños de la mantequilla. Historia de los 4000 niños acogidos en España tras la Segunda Guerra Mundial, Javier Más.

Desde aquí, queremos mostrar nuestro agradecimiento a Dolores Galera, que ha sido el nexo y la pieza fundamental para que hayamos podido contactar con Hans. Esperamos que os guste este pequeño homenaje a la familia Guirao, unas de las muchas familias purcheneras que tocaron el corazón de niños como Hans.

Agradecemos enormemente a Hans Schery, uno de los niños que vivió en Purchena durante 9 meses. Su contribución a esta investigación es impagable y esperamos algún día poder restituirle la felicidad que nos ha proporcionado hablar con él. Las siguientes fotografías son de su colección.

Clarita

El nombre de la chacha era Micaela Pardo Rojas

Me gustaMe gusta

Hola, Carmelo:

Gracias por tu comentario. Eso nos dijo también Dolores. Al hablar con Hans él se refirió a ella como chacha Herminia varias veces, aunque le comentamos que igual se refería a Micaela. Finalmente decidimos dejar chacha Herminia para que reflejase mejor el testimonio de Hans. Hemos añadido una nota al texto con el nombre de Micaela también.

Un saludo desde Purchena.

Me gustaMe gusta

Esto lo he oído de mis vecinos y si no recuerdo mal también había niños de otros países que cuando veían pasar un avión hacían que disparaban con una ametralladora ( Carmen fuentes) otra Isabel ( la pajarilla) y la abuela de Pedro Ávila Garcia que es abogado en Purchena si lo leen mi abrazo mas sincero a los dos

Me gustaMe gusta